お客様

基本的な考え方

エンジン国内認証問題を受け、当社では「風土」、「しくみ」、「組織/体制」の改革に向けた取り組みを継続しています。これらの改革を着実に推進し続け、決して風化させることなく、改善を重ねながらしっかり定着させていきます。

その上で、法規やお客様との約束事を遵守することはすべての活動の入り口と位置づけ、お客様に安全で安心な品質の商品をお届けするために、より高いレベルの品質マネジメントシステム(QMS)の構築を目指し、全社一丸となって取り組んでいきます。

品質ガバナンス体制の構築

当社は、2024年1月に新設されたチーフ クオリティ オフィサー(CQO)のもと、品質統括部主導による品質ガバナンス体制の整備を全社一丸となって進めています。本取り組みは、「全社品質規程体系の再整備」と「内部監査体制の見直し」を2つの柱とし、全社的な品質管理の強化をはかっています。

全社品質規程体系の再整備による品質ガバナンスの強化

「全社共通の決まりごとの明確化」を目的とした全社品質規程の再整備(13規程)を実施しました。それらを各事業部で運用されている規程(以下、事業部規程)の「親規程」と位置づけ、そこに記載の「決まりごと」を事業部規程に反映・運用することで、品質ガバナンスの強化をはかっています。

当社における品質保証体制の軸であるデザインレビュー(DR)においては、開発過程における牽制の確保を目的とし、審査委員長の責任明確化、審査委員としてのCQOの参画、法規遵守を確実にするための審査項目の見直しと判断基準の明確化等のしくみの強化を進め、運用を開始しました。

内部監査体制の見直しによる品質ガバナンスの強化

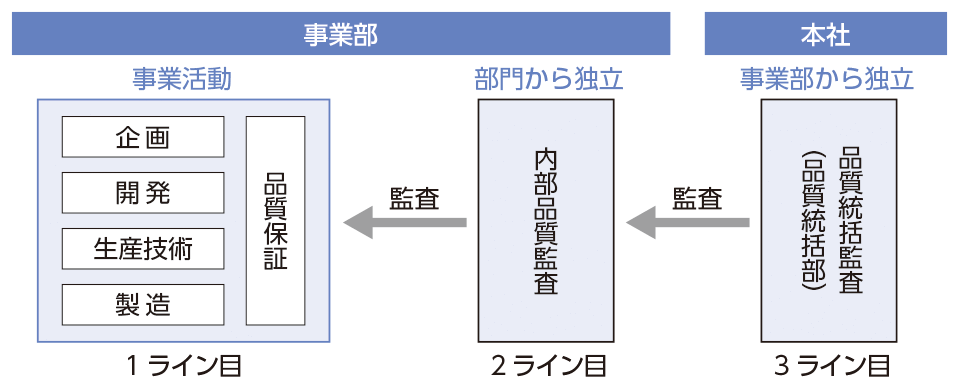

当社は、品質ガバナンス体制を立て直し、強化するため、より強固な3つのラインからなる新たな「内部監査体制」を構築し、その運用を開始しました。

品質は各事業部が商品の企画から開発、生産に至るまで、すべての部門が関与してつくり込むものであり、これを本社の品質統括部(3ライン目)が事業部から独立した立場でチェックする「品質統括監査」を実施しています。

2024年度には、全7事業部に対して法規や規格の要求事項の遵守に加え、各部門が守るべき品質のしくみやルールが適切であるか、事業部の内部品質監査が有効に機能しているかを確認しました。

この品質統括監査で明らかになった改善点には、各事業部のさまざまな機能や組織・社員が真摯に向き合い、より有効な品質基準や業務ルールへの見直しを進めることで、品質リスクの低減に努めています。

品質ガバナンス体制

今後に向けたさらなる取り組み

当社はこれまで進めてきた取り組みを継続し、確実に定着させるとともに、有効に機能するための改善を進め、新商品開発及び号口管理プロセス※における品質リスクの早期発見・軽減をはかります。また、これらの取り組みを関係会社に展開し、より高いレベルの品質マネジメントシステムを構築していきます。

※:製品の一定数量を1口としてグループ化し連番を付け、各口の号数で製品の生産進行を管理する制度

不具合の再発防止・未然防止への取り組み

商品の発売後に不具合が発生した場合は、お客様の不安を取り除くため、各事業部の品質保証部門が中心となり迅速に対応し、同じ不具合を再発させない確実な対策を実施しています。特に、お客様に多大なご迷惑をおかけする不具合は、重要品質問題として登録し、社長へ報告するとともにお客様への対応・再発防止が完了するまで、確実なフォロー体制で取り組んでいます。

不具合の再発防止の取り組みでは、開発プロセスまで遡って原因究明し、しくみと技術の両面から対策し、必要に応じて、新商品開発のしくみも見直すことで、次期モデルでの徹底的な不具合の再発防止に努めています。また、対策を全社に水平展開することで、今後開発・生産するすべての商品に対し、不具合の未然防止につなげています。

サプライヤーへの取り組み

商品の品質向上には、国内外のサプライヤーと一体になった品質向上活動が不可欠であることから、主要サプライヤーと協働で品質保証活動の強化に取り組んでいます。

品質監査

当社は年1回、サプライヤーを対象に品質監査を実施しています。各社の品質保証システムと現場管理の状況を現地現物で確認し、弱点を明確にした上で具体的な改善内容を提案し、品質管理レベルの向上に向けた取り組みを支援しています。2024年度は、各社ごとに重点項目を絞り、課題に寄り添ったボトムアップ活動を行いました。

内部監査員の育成・認定

自律的に品質向上を進められるよう、基準を満たしたサプライヤーに対して内部監査員を育成・認定しています。認定後は、効果的な内部監査を実施していただき、その結果を活用して品質保証システムの維持・向上をはかります。当社は、この取り組みを継続的に支援し、主体性を持って進める風土醸成を後押ししています。

人材育成・職場づくりへの取り組み

当社では、「品質」を企業活動を支える柱の一つと位置づけ、全従業員が品質保証スキルを習得し、高い品質意識を持って業務に取り組めるよう、体系的な教育と啓発活動を実施しています。法規遵守とコンプライアンスを土台に、自ら考え、自ら学び、自ら行動できる人材を育成することで、組織全体の力を高めることを目指しています。

品質意識啓発活動

全従業員が品質への意識を高め、業務に活かせるよう、多様な啓発活動に取り組んでいます。各事業部の品質学習室では、認証問題を全社で共有し、自らの業務と結びつけて考えられるような共通の展示を設置しました。また、法規認証に関する基礎知識を習得するため、2023年度にeラーニングを新たに作成し、全従業員が受講を完了しました。2024年度からは新入社員や中途採用者への展開を進めています。さらに、階層別教育では、「品質は会社の命」という考えのもと、品質及び法規遵守の重要性を再認識するプログラムを強化しています。毎年11月を品質月間と定め、CQOから全従業員に向けて品質向上を呼びかけるメッセージを発信するとともに、品質異常やリスクの早期発見・解決に貢献した従業員を表彰することで、全社的な品質意識向上を推進しています。

QCサークル活動

当社では1965年以降、全員参加の品質管理を目指すQCサークル活動に取り組んでおり、今では人材育成・職場づくりの強靭な基盤となっています。その成果は全国の大会で発表し、多くの賞を頂いています。2024年度は、特色ある活動を進め、QCサークル活動の普及・発展と活性化に貢献したサークルに贈られる「石川馨賞奨励賞」を4年連続で受賞(通算13回目)しました。

海外生産拠点でも活発に活動しており、各拠点にグローバルQCサークルトレーナーを育成・認定して自立した活動ができるよう指導しています。成果発表として開催するグローバル大会は、2024年度は日本で開催し、海外18拠点の成果を対面で共有しました。各地域で開催しているリージョン大会も、北米、欧州、中国で開催し、それぞれの地域の活動推進に取り組んでいます。

創意工夫提案活動

1965年から「提案制度」としてスタートして以降、創意工夫提案の取り組みでは、全員が日々改善に取り組んでいます。2024年度は、形骸化防止と人材育成の更なる強化のため、制度の活用方法の見直しを行い、国内全工場で、部門長を中心に自立した若手人材の育成を目指しています。

科学的アプローチができる人材の育成

品質教育の一環としてSQC(統計的品質管理)と機械学習の基礎教育等を実施しています。さらに、職場の問題解決を通じて中核人材を育成し、それらの人材が機械学習の実践活用を推進しています。また、社内の活用事例の共有を目的とした全社SQC大会を41年間にわたり開催しています。

■品質基礎教育の研修受講率(単独): 94.9%

製品安全のリスクアセスメントができる人材の育成

お客様に安全に使用していただける製品をご提供するために、各事業部のDRの中であらゆるリスクを洗い出すリスクアセスメントを行っています。リスクアセスメントに必要な考え方である、危害の発生確率と危害の程度を評価できる人材育成に向け、「リスクアセスメント専門教育」を全社で推進しています。