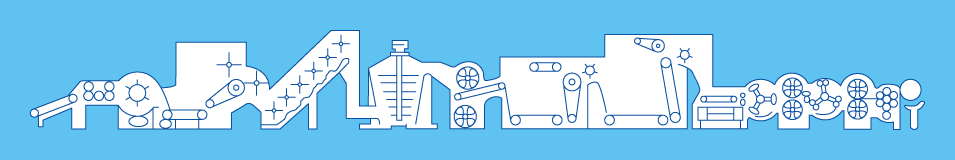

原綿から綿織物ができるまで

私たちが普段衣類などで使用している布は、原綿から糸を作る「紡績工程」と、糸から布を織る「織布工程」の2つの工程を経て出来上がります。ここでは各工程の詳細をイラストを交えながら解説していきます。

紡績工程

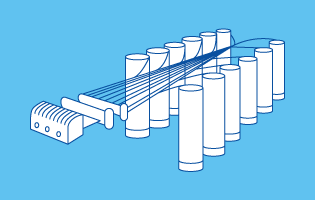

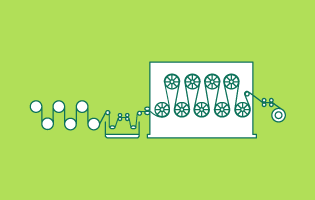

- 混打綿工程

- 紡績工程の入り口として、まず圧縮梱包して輸送されてきた原綿を混打綿機を使って解きほぐすと同時に、原綿に付着している葉かすや種子片、砂塵などのゴミを除去します。そして最後にシート状の「ラップ」にします。

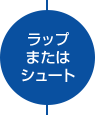

- カーディング(梳綿)工程

- 混打綿工程を経て出来上がったシート状のラップを、カード(梳綿)機を用いてくしけずって繊維を1本1本に分離し平行に引き揃え、小さいゴミや短い繊維を取り除きます。残った長い繊維をある程度平行状態に揃え、集束し、紐状の「カード・スライバー」にします。

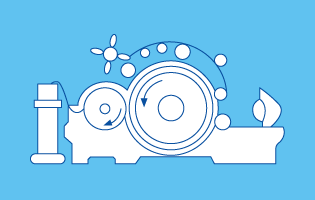

- スライバー・ラップ・マシン

- カード・スライバー18~24本を並列して供給し、1枚のシート状にして巻き取り、「スライバー・ラップ」にします。

- コーミング(精梳綿)工程

- カード・スライバーをくしけずり、混打綿・カード工程では十分に除去できなかった短い繊維やゴミを取り除き、繊維を平行に引き揃えることによって、均斉な「コーマ−・スライバー」を作ります。この工程では均斉な高級糸を製造する場合に必要となります。

- 練条工程

- カーディングまたはコーミング工程を経て出来上がったスライバーを、練条機を用いて6本または8本を合わせ、6倍、ないし8倍に引き伸ばしながら繊維を真っ直ぐにして太さのムラをなくします。この工程で紐状の「練条スライバー」にします。

- 粗紡工程

- 練条スライバーから直接糸を作るには太すぎるため、粗紡機を用いて練条スライバーをさらに引き伸ばすと共に、ここで初めて"撚り"をかけてボビンに「粗糸」を巻き取ります。

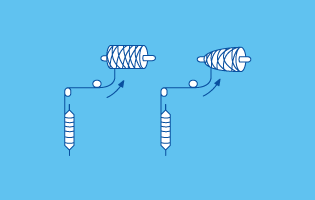

- 精紡工程

- 紡績の主要工程の最後となる紡績工程では、粗紡工程で出来上がった粗糸をさらに引き伸ばし、所定の太さに細くし、撚りをかけて最終製品である糸をボビンに巻き取ります。

- 巻返工程

- ボビンに巻かれた糸を用途に応じて、チーズやコーンの形態に巻き返します。

織布工程へ

織布工程

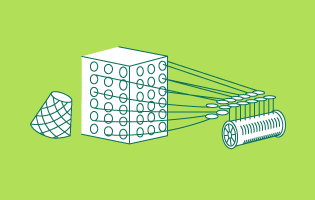

製織とは、経(たて)糸と緯(よこ)糸を一定の組織に従って交差させて、所要の布を織り上げていくことです。この織り上げていく機械を織機といい、まず経糸と緯糸を織機に仕掛けるための準備を行います。

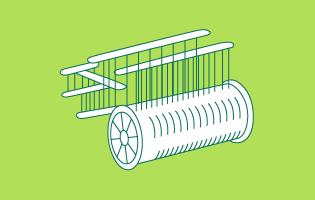

- 整経

- チーズ・コーンを整経機に仕掛けて、所要本数の整経ビームに規定長・規定糸本数を一定テンションで巻き取ります。

- 糊付

- 織物の経糸総本数となるように整経されたビームを何本も重ね合わせ、糊付け乾燥してビームに巻き取ります。

- 経通し

- ビームを織機に仕掛けられる状態にするため、ドロッパー、ヘルド、筬(おさ)の順に経糸を通します。

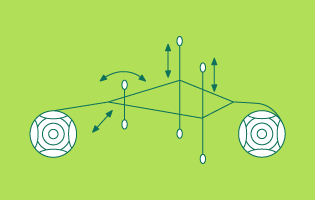

- 製織工程

-

経糸準備を終えたビームを織機に仕掛け、以下の5つの主運動によって織物が織り上げられます。

- 開口運動 経糸を上下に広げて緯糸が入るようにします。

- 緯入れ運動 開口した経糸の間に緯糸を通します。

- 筬打ち運動 緯入れした緯糸を筬で糸と織物との境界まで押し込み、経糸と交差させます。

- 送り出し 奥のビームに巻かれた経糸を送出します。

- 巻き取り 織りあがった布を手前のクロスビームに巻き取ります。

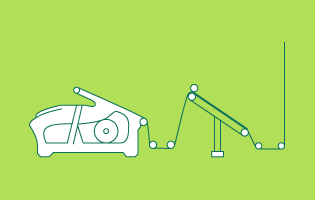

- 検査 折畳

- 織物を検査し、折りたたみ、必要に応じて欠点箇所を修正し、格付けします。

- 荷造

- 織物を出荷の条件に合わせて荷造りします。

- 製品

- 製品として販売されます。